Наша память

Те, кто приняли смертный бой, стали просто землёй и травой.

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Этот вечный огонь, нам завещанный одним,

Мы в груди храним...

Нашим героям Великой Отечественной Войны посвящается...

Шабанов Егор Иосифович

Шабанов Егор Иосифович

Материал из газеты «Ленинский завет» №42, 10 апреля 1986 года. Автор: И. Баркалов, агроном колхоза «Родина» Нижнедевицкого р-на, Воронежской обл.

Коммунист, ветеран.

Немало пришлось этому человеку пережить, испытать все ужасы и бедствия той страшной войны, окончившейся больше сорока лет тому назад, которая навечно отпечаталась в его сознании. В разговоре с ним я видел, как внешне было заметно его волнение, связанное с воспоминаниями о войне. Он был простой труженик фронта, которых было тысячи, сотни тысяч, не щадивших свои жизней ради освобождения советской земли от немецких захватчиков.

Егору Иосифивичу Шабанову повезло, из всего ада войны он вышел живым. Был ранен, несколько раз горел в танке. Разговаривая со мной, он несколько раз повторил: «Судьба милостиво обошлась со мной, оставила жизнь».

Война застала Егора Иосифовича в г. Воронеже, где он жил и работал шофером. Пришлось оставить семью, двоих малолетних детей и стать солдатом. В Сталинграде получил военную специальность механика-водителя. Боевое крещение принял на Юго-Западном фронте, где шли ожесточенные оборонительные бои за город Харьков. Здесь получил свою первую награду – медаль «За отвагу», и здесь же впервые был подбит его легкий танк Т-70.

Затем участвовал в боях за город Сталинград, где когда-то проходил учебную тактику, от этого еще больше сжималось его сердце, когда шел бой, здесь во второй раз пришлось оставить на поле боя уже тяжелый танк Т-34.

- За время войны я несколько сменил танков, но еще больше потерял товарищей, - сказал Шабанов, - утрата которых для меня невосполнима.

В феврале 1943 года его вместе с другими товарищами откомандировали на Урал за получением новых танков. Но в свою родную роту ему вернуться было не суждено. Технически грамотного сержанта с боевыми наградами на гимнастерке оставили на заводе, и, хоть и против его воли, поручили работу инструктора при учебном полку. Весь свой боевой опыт и знания Егор Иосифович старался на занятиях передать будущим танкистам.

Но тянуло снова на фронт бить фашистов. Подал рапорт. На учебном полигоне его встретил командир полка и сказал: «Сержант, ты видел с каким трудом делают танки на нашем заводе. Кому как ни тебе, с большим боевым опытом, учить людей, чтобы в боях горели не наши, а танки врага… от тебя зависит сейчас многое.» Но через месяц не выдержал, обратно подал рапорт. Просьбу удовлетворили.

Воевать вновь начал на Курском направлении в 126 танковом полку. Бои здесь были жестокие. Затем освобождал Запорожье, Польшу. Прошел все трудности боевого пути до Германии, где закончил войну.

На мой вопрос какой был самый трудный памятный бой за всю войну, бывший танкист достал сигарету, прикурил, тяжело задумался... и через некоторое время ответил: На войне не было легких боев, все они были трудные, с риском для жизни своей, товарищей. От каждого маленького и большого боя зависело освобождение нашей Родины. Но один памятен и отличается от всех остальных для меня тем, что наш экипаж танка участвовал в бою с большой силой противника в одиночку. Никогда я не испытывал страха, честно говоря как тогда, ведь когда идешь в бой со всеми вместе, страха нет, а когда один, это уже другое дело».

… Это случилось в Запорожской области, на хуторе Равнополь. Танковая рота находилась на исходной позиции в нескольких километрах от него, оборону которого держали немцы. Разведка доложила, что враг угоняет с собой жителей и скот. Командир роты вызвал командира танкового экипажа лейтенанта Гусева, поставил задачу: помочь пехоте сорвать действия гитлеровцев. Выбор на Гусева пал не случайно, хотя был он очень молод, но его экипаж отличался смелостью, умением выходить из боя победителем. Оставив далеко позади себя свою пехоту и прорвав оборону немцев, танк на максимальной скорости ворвался в центр хутора, к месту скопления техники и живой силы противника. Фашисты ошеломели от неожиданного появления советского танка, который подминал своими гусеницами боевую технику и их самих.

Домой Шабанов демобилизовался в октябре 1945 года. Родина высоко оценила боевые действия Егора Иосифовича в годы войны. Он был награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом отечественной войны и многими медалями.

После войны вернулся в родное село Першино, где много лет трудился в колхозе «Родина». Сейчас Шабанов Е.И. на пенсии, но бывший фронтовик, коммунист и сейчас находится в действующем строю, часто выступает перед школьниками Першинской средней школы.

1986 год.

Надежда Исаева рассказывает о своем прадеде Облицове Григории Ивановиче.

Мой прадед Облицов Григорий Иванович, 1903 г.р., был уроженцем Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Работал в городе Тамбове, на заводе "Ревтруд". Поскольку завод был военным, Григорий Иванович мог не пойти на фронт, у него была бронь, которую он несколько раз пытался снять. На заводском митинге, посвящённом вероломному вторжению гитлеровских оккупантов, он сказал: "Не допущу, чтобы немецкий сапог топтал родную землю!".

На заводе был сформирован 1-й коммунистический батальон из добровольцев. 4 июля 1941 г. Григорий Иванович Облицов был призван на фронт. В августе 1941 г., в районе г. Старая Русса, Григорий Иванович был тяжело ранен при ликвидации вражеского десанта и отправлен в госпиталь в г. Нижний Тагил. В октябре 1941 г., после ранения, он вернулся в строй и в составе 949 стрелкового полка 259 стрелковой дивизии 52 армии, в должности политрука, участвовал в освобождении г. Малая Вишера. В сражении за д. Луга Ленинградской области, 6 декабря 1941 года, Григорий Иванович погиб. За неделю до гибели Григорий Иванович написал домой последнее письмо, которое оканчивалось словами "...писем мне больше не пишите..."

В начале 1942 года в семью пришла похоронка, всего несколько слов: "Ваш солдат пропал без вести в декабре 1941 года."

После войны родные много раз обращались в городской военкомат, поиски велись до середины 80-х годов, все безрезультатно. В 2005 году внучка Григория Ивановича, Галина Борисовна Сайного обратилась в поисковый отряд «Альтаир» при Тамбовском приборостроительном колледже. Отряд ежегодно выезжает в Ленинградскую область на " Вахту памяти", помогает собирать информацию о без вести пропавших во время Великой Отечественной войны. Через 7 месяцев пришел ответ военкома Новгородской области Тепцова, что Григорий Иванович Облицов, согласно картотеке Новгородского военкомата, похоронен в поселке Большая Вишера. Этот населенный пункт до войны принадлежал к Новгородской области, а после снятия блокады перешел в ведение Ленинградской области. После освобождения п. Большая Вишера, Г.И. Облицов был похоронен на местном кладбище, в братской могиле. Его имя увековечено на мемориальной плите.

Вот так, через 65 лет после окончания войны, был найден еще один без вести пропавший воин, отдавший свою жизнь за Родину, за свою семью...

После ухода на фронт, место Григория Ивановича на заводе, у станка, заняла его дочь, Лидия Григорьевна — моя бабушка, которая на тот момент ещё даже не окончила среднюю школу. Завод выпускал снаряды для "Катюш".

После смены она с комсомольцами дежурила на крыше завода и уничтожала зажигательные бомбы, падающие с вражеских бомбардировщиков, рыла окопы на окраине города. Уже спустя много лет после окончания войны, Лидия Григорьевна рассказывала, как во время рытья окопов над ними летали немецкие самолеты, иногда на бреющем полете, летчики смеялись и кричали что-то на немецком, стреляли из пулеметов. С тех пор немецкую речь моя бабушка просто слышать не могла.

Лидия Григорьевна была тружеником тыла, награждена несколькими медалями. Она прожила долгую жизнь, но всегда помнила о войне. Такое забыть невозможно...

Наталия Павлова рассказывает о своем дедушке Березовском Федоре Назаровиче.

Березовский Федор Назарович

Березовский Федор Назарович

Мой дедушка, Березовский Федор Назарович, родился 23 февраля 1917 года на Украине, в селе Боднаровка Хмельницкой области. Был шестым ребенком в семье, c раннего детства работал в поле, учился. Деду нравилось учиться, несмотря на то, что ходить в школу приходилось далеко – в начальную за 6 км, а в среднюю уже 15 км в одну сторону. В 15 лет пошел работать на шахту, таскал вагонетки с углем. В 1938 году был призван в армию (в то время призывали в 20-21 год), а через год началась Советско-финская война.

На войну дед попал рядовым красноармейцем и до марта 1940 воевал в отдельном лыжном батальоне 9-й действующей армии на Охтинском направлении. Был младшим политруком батареи 252-го полка. На политрука, конечно, надо было учиться, но какая там учеба была во время войны... Были срочные курсы, и после окончания войны, с 1940 по 1941 годы, деда направили учиться в военно-политическое училище Закарпатского военного округа, в город Тбилиси.

После окончания училища, в августе 1941 года, он попал в истребительный авиационный полк, где воевал до 1942 года. Это был Закавказский фронт. С октября 1942 по февраль 1943 окончил курсы штурманов при 26-м истребительном авиационном полку. Это уже оборона Кавказа, Северо-Кавказский фронт.

В феврале 1943 года, в звании гвардии старшего лейтенанта, дедушка попал в 6-ю Краснознаменную гвардейскую стрелковую бригаду на должность замкомандира первой пулеметной роты по политчасти отдельного пулеметного батальона.

Политрук – это заместитель командира роты по политической части. Его функция - продвижение политики партии и правительства, обеспечение высокого морального духа бойцов, знание поименно всего личного состава, умение находить в трудные минуты боя нужные слова. Политруки должны были постоянно доказывать свою состоятельность, всегда находиться впереди. В штабе не отсидишься, потому что пулеметная рота – это пехота, всегда окопы, бои.

Из Приказа по 6-й части Гвардейской краснознаменной стрелковой бригады от 18 апреля 1943 года №011 действующей армии от имени Президиума Верховного совета Союза ССР:

«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом доблестью и мужеством наградить орденом Красной Звезды, а также медалью «За отвагу».

Медаль "За отвагу" – самая почетная и ценная медаль, номерная, серебряная, раньше она приравнивалась к ордену.

У нас на руках есть наградные листы, вот строки из одного из них:

«Товарищ Березовский в период с 14 по 17 апреля 1943 года в бою за высоту 145,8 в районе селения Шептальское, станица Крымская, показал себя мужественным, тактически грамотным командиром. Во время продвижения боя в глубине обороны противника под его личным руководством были подавлены 3 огневых точки противника. Уничтожив вражеские расчеты, истребив до 70 гитлеровцев, товарищ Березовский в самые трудные минуты боя находился со своими расчетами, воодушевлял бойцов на подвиги, умело маневрируя и обманывая противника. Товарищ Березовский, непоколебимо верный воинской присяге, ни шагу не отступил назад. Отлично сам вел губительный огонь по противнику, в результате чего контратака противника захлебнулась. Гитлеровцы отступили с большими потерями. Товарищ Березовский, закрепив занятый рубеж, обеспечил продвижение нашей пехоты, уже завладевшей высотой 145,8. Товарищ Березовский за проявленное мужество и храбрость удостоен правительственной награды…»

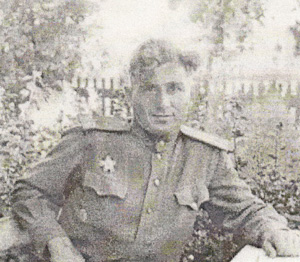

Дедушка с однополчанами (второй слева)

Дедушка с однополчанами (второй слева)

И опять это передовая! В подчинении рота – 100 человек, батальон – 300-360 человек. Его работа – обеспечить выполнение приказов командира батальона, а для этого с каждым человеком велась работа, чтобы не было дезертирства, сомнений и паники.

Дедушка рассказывал:

- «…настоящие военные, бойцы, 100 грамм никогда не принимали до атаки и во время атаки, потому что это значит сразу погибнуть. А вот после атаки, чтобы, как сейчас говорят, релаксировать, снять напряжение, тогда эти 100 грамм и пригождались. А в атаку никто никогда не пил, это глупо думать, что вот "врежут и идут", это быть убитым сразу. Не было у нас такого…»

В июне 1943 года он был уже политруком 4-го Стрелкового батальона 6-й Гвардейской стрелковой бригады. А в июле уже зам командира Стрелкового батальона по полит части 312-го Гвардейского стрелкового полка 109-й Гвардейской стрелковой дивизии. Это 4-й Украинский фронт.

Сентябрь 1943, строки из наградного листа:

«В период наступательных боев 26 сентября при прорыве сильно-укрепленной обороны противника с противотанковым рвом, многочисленными траншеями и блиндажами, товарищ Березовский, находясь в боевых порядках пехоты, воодушевлял бойцов на боевые подвиги, поднимал их наступательный порыв. В результате стремительного наступления вражеская оборона была прорвана, укрепленная линия была занята батальоном. В дальнейшем противник предпринял 9 контратак, поддержанных танками. Товарищ Березовский мобилизовал личный состав батальона на отражение контратак, что и было успешно осуществлено. Противнику были нанесены большие потери в живой силе, было подбито несколько танков. В процессе боя товарищ Березовский лично поднимал бойцов в атаку, и одним из первых ворвался во вражеские траншеи. В результате проведенной товарищем Березовским воспитательной работы коммунисты, комсомольцы и боевой актив были в первых рядах наступающих, увлекая своим личным примером. За проявленное мужество и отвагу товарищ Березовский удостоен правительственной награды…»

Было и такое: во время боя загрязнился и вышел из строя станковый пулемет. Дед под непрекращающимся огнём противника разобрал, прочистил оружие и тут же, не отходя, уничтожил две пулеметные точки противника.

Рассказывал, что очень тяжело было в 1943-1944 годах. Поздняя осень 1943 года, впереди была высота, а они в траншеях перед этой высотой. Ни высунуться, ни шагу назад. И траншеи наполовину заполнены ледяной водой. Уже заморозки по утрам. Некоторые бойцы не выдерживали и к утру умирали от обморожения. И вот однажды надо было прорваться в соседнюю часть. Двух вестовых убили и, чтобы больше никого не посылать, он побежал сам. Плащ-палатка на нем была прострелена в нескольких местах, а сам не получил ни одного ранения. Добежал, организовали контратаку, наступление, взяли высоту!

Всего за всю войну у него было два ранения: в правую руку и осколочное в глаз. Обходился медсанбатом, в тыл не напрашивался.

В феврале 1944 года дед уже был гвардии капитаном. Одессу освобождал, Мариуполь, дошел до Румынии. Война выбивала кадры, их катастрофически не хватало и в конце 1944 года его в числе других направили в Военно-политическую академию им. Ленина в Москве.

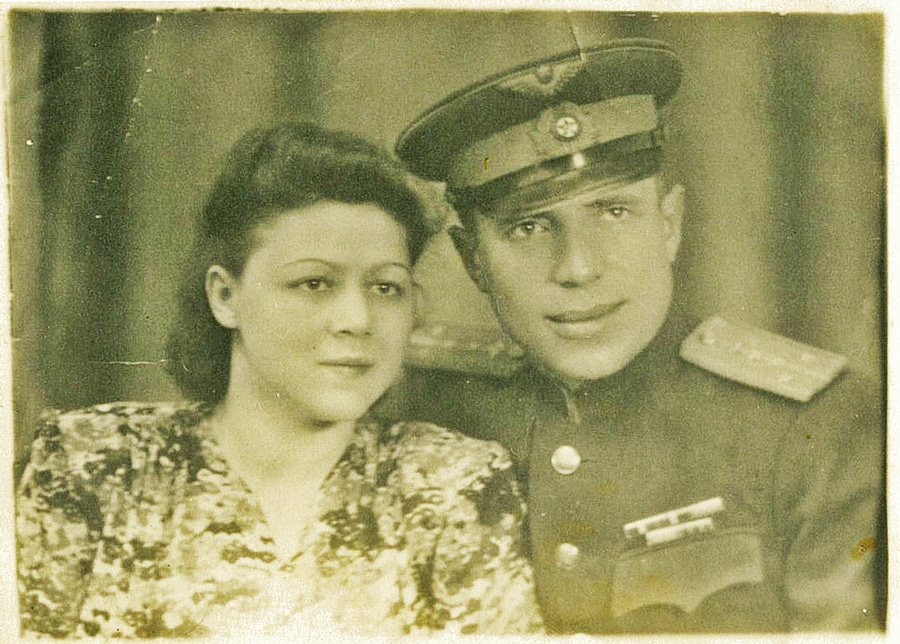

Дедушка с бабушкой

Дедушка с бабушкой

После войны, в 1947 году, женился, в 1949 окончил военно-воздушный факультет академии и по распределению уехал с женой и полугодовалым сыном на Дальний Восток, в минно-торпедную авиационную дивизию охранять рубежи нашей Родины. Там у них родилась и дочь, моя мама. В 1953 году получил назначение в Хабаровский край заместителем командиром дивизии по политчасти. После 9 лет службы на Дальнем Востоке, в 1958 году, вместе с семьей был направлен в Москву, на высшие курсы повышения квалификации при Военно-политической академии. В Москве и остался.

Уволился из Армии в звании полковника морской авиации.

На «гражданке» работал в Министерстве приборостроения, трудился почти до 70 лет. В его трудовой книжке огромный список благодарностей.

Всю жизнь мой дедушка был очень энергичным и деятельным человеком, патриотом, с высокими моральными ценностями, обостренным чувством справедливости. Обладая широкой душой, хорошим чувством юмора и легкостью в общении, он притягивал к себе людей. Очень любил активный отдых, до самого преклонного возраста совершал утренние пробежки, ходил на лыжах, делал гимнастику.

Заболев в 1989 году раком, он еще 7 лет боролся с болезнью. Умер дедушка 26 января 1996 года в возрасте 79 лет.

Березовский Федор Назарович награжден правительственными боевыми орденами и медалями:

Три ордена Красной Звезды

Орден Отечественной войны II степени

Медаль «За отвагу»

Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За оборону Кавказа»

Медаль «За победу над Германией»

Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»

Медаль «40 лет Вооруженных сил СССР»

Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»

Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»

Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР»

Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Медаль «Ветеран труда»

Медаль «За доблестный труд»

Марина Славецкая рассказывает о своей семье.

Гаврилов Георгий Семенович

Гаврилов Георгий Семенович

Мой дедушка — Гаврилов Георгий Семенович.

Был участником парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Звание: лейтенант.

Место призыва: Чернышевский РВК, Читинская обл., Чернышевский р-н.

Окончание войны: г. Берлин, Германия.

Награды:

1. Орден Отечественной войны I степени. Апрель 1945.

Аннотация к награде:

В районе села Горчаст (Германия) во время сильно укрепленной обороны немцев, воодушевляя свой взвод отвагой, действую решительно и смело, уничтожил 4 огневые точки, что дало возможность нашей пехоте овладеть позициями противника. Поддерживал дальнейшее наступление огнем миномета при форсировании реки Шпрея и штурме Берлина. Отражал контратаки противника, уничтожил 4 фаустника мешавших продвижению наших танков и пехоты.

2. Орден Отечественной войны II степени. Январь 1945.

Мой дедушка Гаврилов Г.С.

Мой дедушка Гаврилов Г.С.

Аннотация к награде:

В боях под Варшавой, будучи командиром огневого взвода минометной батареи, благодаря смелой и умелой работе по минометному расчету уничтожил два бронетранспортера и две огневые точки врага. Своими умелыми действиями в данных боях способствовал успешному прорыву обороны противника на Зависловском плацдарме.

Короткова Пелагея Васильевна

Короткова Пелагея Васильевна

Моя бабушка — Короткова Пелагея Васильевна.

В годы войны работала на механическом заводе им. Кирова (г. Баку, пос. Забрат).

Cвоим доблестным и самоотверженным трудом обеспечила победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Максим Никонов рассказывает о своем прадеде и дедушке.

Я часто вспоминаю свое детство, летние каникулы, когда гостил у бабушки и дедушки. Это были самые счастливые дни, ведь бабушки всегда балуют своих внуков, выслушают и поддержат, ну и конечно кормят самыми вкусными блюдами. Став старше я начал проявлять интерес к истории своей семьи, своему происхождению. Помню, что и мамины, и папины родители долгое время избегали разговоров на военную тему, больше рассказывали о счастливых моментах своего детства и о послевоенном времени. Когда же я спрашивал о войне, отвечали «когда-нибудь расскажу». Чуть позже я услышал от них о ней много историй, которые сформировали во мне глубокое уважение к ветеранам и вообще, людям старшего поколения. Здесь я хочу рассказать о своих дедушке и прадедушке, об их участии в ВОВ.

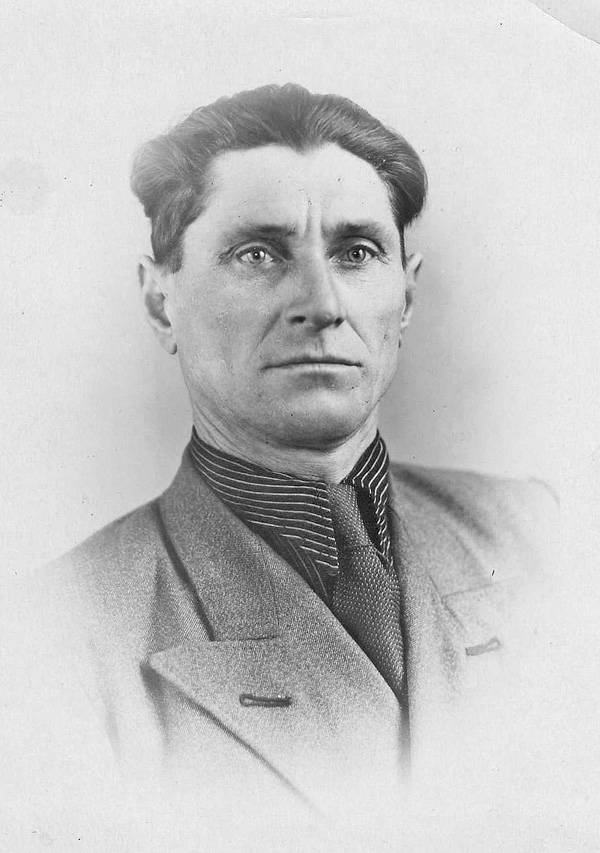

Гладунов Дмитрий Павлович

Гладунов Дмитрий Павлович

Семья матери моей мамы проживала в г. Дзержинск, Донецкой области. Все они работали в шахтах по добыче каменного угля. Как только началась война, мой прадед, Гладунов Дмитрий Павлович ушел на фронт, оставив свою жену с тремя детьми, старшей из которых была моя бабушка. Он прошел всю войну, получил орден Красной Звезды, участвовал в битвах под Лозовой, Харьковом, Сталинградом, Перекопом, Севастополем. Был несколько раз ранен, после чего демобилизован.

Домой прадед возвращался в сопровождении двух бойцов – помогали с вещами. Когда они приехали, там была только его дочь (моя бабушка). Сначала она не узнала родного отца. Так вот и сидели пока мама не пришла… Потом был счастливый момент долгожданной встречи, слезы радости, объятия и поцелуи.

Спустя какое-то время у прадеда начался некроз — последствия осколочных ранений, ампутировали обе ноги. Несмотря на тяжелое испытание он не сдавался, — пройдя всю войну, он жаждал жизни. Каждое утро просил соседского мальчишку Петю выносить его на улицу, не хотел сидеть дома. В последствии этот мальчик и женился на дочери Дмитрия Павловича. Они стали моими бабушкой и дедушкой.

Никонов Василий Кузьмич

Никонов Василий Кузьмич

Мой дедушка по папиной линии – Никонов Василий Кузьмич, войну застал 14 летним парнем. Так случилось, что он попал в немецко-фашистский лагерь на территории Германии. Я не знаю какие испытания выпали на его долю, но когда я затрагивал с ним эту тему, на глаза деда наворачивались слезы. По обрывочным фразам, было понятно, что условия жизни были нечеловеческими, работа выполнялась самая тяжелая. Иногда из лагеря его забирал «добрый» немец-работодатель и тогда хотя-бы удавалось сносно поесть. Дедушка очень мало рассказывал о войне. Помню только как он пел военные песни… Пел их тихо, для себя, когда что-нибудь мастерил. Я любил смотреть на него в эти моменты. Песни эти звучали по-особому, каждое слово в них было пережито и прочувствовано… Никогда этого не забуду. Для меня дед Василий — настоящий герой.

Я горжусь тем, что в моей семье были истинные герои Великой Отечественной Войны. Их жизнь служит мне примером того, как нужно любить и дорожить своими родными, любимым домом и Родиной. Мой долг – сохранить светлую память их подвигов и передать своим детям.

Хочу закончить свою историю следующим стихотворением:

Спасибо вам, что мы войны не знали,

Что мы не слышим шума страшных лет,

Что вы нам жизнь своею жизнью дали!

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,

Пусть люди помнят ваши имена.

И пусть умолкнут войны, что есть в мире

В тот день, когда черемуха цвела.

Да, - это праздник вашей седины,

Вы пережили много бед.

Поклон нижайший, до самой земли,

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!